Sur la Mémoire - Rabbin Professeur Jonathan Magonet - Yom Kippour 2013 - Montpellier

Partout où nous touchons le judaïsme, nous rencontrons une insistance sur la mémoire et le souvenir. Dans la Bible Hébraïque, le verbe zakhar, se souvenir, apparaît plus de deux cent fois. Mais zakhar est bien plus qu’un exercice intellectuel de mémoire. Il consiste à rendre quelque chose de vivant et de présent au monde. Lorsque la Bible nous demande de nous souvenir que nous étions esclaves en Égypte, nous devons faire nous-mêmes l’expérience de ce que signifie réellement l’esclavage que nous laissons derrière nous, et la libération que nous avons gagnée.

Notre tradition est prodigue en appels au souvenir. Nous nous souvenons et commémorons des évènements historiques, la plupart d’entre eux étant de nature tragique. Ils ont joué un grand rôle dans la constitution de notre identité juive. Cependant, se souvenir n’est pas simplement un rapport obsessionnel au passé. Se souvenir a un but, celui d’affecter et d’influencer nos actions présentes et futures.

De même que nous avons une obligation collective de se souvenir en tant que peuple juif, chacun d’entre nous a aussi la responsabilité de célébrer son propre passé. L’office de yizkor d’aujourd’hui nous offre la possibilité de penser à nos proches qui sont morts, de réfléchir à la signification de leur vie pour nous, une signification qui évolue d’année en année alors nous vieillissons.

Mais que se passerait-il si la mémoire faillit ? Dans son traité d’éthique hovot hal’vavot, les Devoirs du Cœur, le philosophe juif médiéval Bachya Ibn Pakouda (c.1050-1120) écrit à ce sujet. Ses mots sont particulièrement douloureux, maintenant que nous sommes mieux informés des effets de maladie telle que la maladie d’Alzheimer.

Quelle perte ce serait pour quelqu’un dans toutes ses affaires s’il était incapable de se souvenir de ce qu’il possède et de ce qu’il doit ; de ce qu’il a pris et de ce qu’il a donné ; de ce qu’il a vu et de ce qu’il a entendu ; de ce qu’il a dit et de ce qu’on lui a dit ; s’il ne peut se souvenir de celui qui l’a aidé et de celui qui lui a causé du tort ; de celui qui lui a rendu service, ou de celui qui l’a blessé. Une telle personne ne se souviendrait pas d’une route même s’il l’avait souvent empruntée, ni ne se souviendrait de quelque domaine du savoir, bien qu’il ait passé sa vie à l’étudier. L’expérience ne lui serait d’aucun bénéfice. Il ne pourrait estimer aucun cas par ce qui est arrivé dans le passé. Il ne pourrait pas plus envisager des évènements futurs à la lumière de ce qui se produit dans le présent. Une telle personne apparaîtrait presqu’entièrement sans les qualités qui font un être humain.

(Les Devoirs du Cœurs 2 :5, Hyamson 159-161).

Bachya Ibn Pakouda reconnaît aussi cependant qu’il est parfois important de ne pas se souvenir.

Oublier est aussi parfois utile. En effet, s’il n’était jamais possible d’oublier, une personne ne pourrait jamais échapper à la mélancolie. Aucune occasion joyeuse ne pourrait dissiper sa tristesse. Les évènements qui pourraient lui apporter de la satisfaction ne le rendraient jamais heureux lorsqu’il se souvient des difficultés de l’existence. Il ne pourrait même pas espérer tirer du repos et de la paix de la satisfaction de ses espoirs. Il ne pourrait jamais s’empêcher d’avoir du chagrin. Ainsi, voyez-vous, la capacité à se souvenir et la capacité à oublier, bien que différentes et contraires l’une à l’autre, sont des dons offerts à l’homme, chacune ayant son utilité.

(Hyamson, 161)

A quel point le souvenir est-il présent dans la vie juive d’aujourd’hui ? D’un certain côté, notre mémoire juive collective nous aide à définir notre identité en tant que peuple en maintenant ensemble des Juifs qui viennent d’horizons si variés. Aux côtés de ces mémoires ritualisées, il en est d’autres qui font partie de notre conscience personnelle des deux derniers siècles : les mondes de l’Europe orientale, ou d’Afrique du Nord que nos familles ont quitté pour venir s’installer dans l’Ouest. Notre connaissance de ces mondes nous vient de photos de famille, d’histoires qui ont été partiellement transmises, d’images populaires du passé. Ces souvenirs sont très forts, mais en même temps, ils sont colorés, voire distordus par les apports de notre éducation juive, ou des fragments de culture juive qui nous sont transmis par des documentaires télévisuels, ou des films hollywoodiens. Nous construisons pour nous-mêmes un passé commun largement fantasmé justement parce que nous avons hérité d’une fracture fondamentale dans la vie juive. Elle remonte à l’époque de l’Émancipation, avec son point culminant dans la Shoah.

Ce changement radical dans la mémoire juive a été exploré par l’historien Yosef Haim Yerushalmi dans son livre : Zakhor : Histoire Juive et Mémoire Juive. Dans cet ouvrage, Yosef Yerushalmi étudie la nature de la mémoire juive, ainsi que le rôle paradoxal de l’historien aujourd’hui. Il soutient que depuis l’Émancipation, il y a eu une fragmentation de la vie juive et une rupture dans la continuité avec le passé, ce que Yerushalmi appelle « une décomposition croissante de la mémoire collective juive » (p. 86). Par le passé, la mémoire juive était transmise de génération en génération dans le cadre de communautés fermées partageant les mêmes expériences. Avec la perte de ces communautés, ce type de mémoire a été perdu. En outre, un type différent de conscience historique détermine comment nous voyons le monde aujourd’hui. Yerushalmi suggère qu’à l’intérieur du monde juif, avec le développement de l’étude scientifique du judaïsme, l’histoire est devenue ce qu’elle n’a jamais été, ce qu’il appelle « la foi des Juifs déchus ». Voici ce qu’il écrit :

Pour la première fois dans l’histoire, ce n’est pas un texte sacré qui arbitre dans le judaïsme. Pratiquement toutes les idéologies du 19e siècle, depuis la Réforme jusqu’au sionisme, ont ressenti le besoin d’en appeler à l’histoire pour y trouver leur validité.

(Yerushalmi 86)

Yerushalmi décrit le dilemme de la façon suivante :

(L’historien) met au premier plan des textes, des évènements, des processus qui n’ont jamais réellement fait partie de la mémoire collective juive, même lorsqu’elle était la plus vigoureuse. Mais ce n’est pas tout. L’historien ne parvient pas seulement à reconstituer les lacunes de la mémoire. Il remet aussi constamment en cause ces mémoires qui nous sont parvenues intactes (Yerushalmi, 94).

Il conclue :

Au bout du compte, la mémoire juive ne peut être « guérie », à moins que le groupe lui-même n’obtienne guérison, à moins que sa complétude ne soit restaurée et régénérée. Mais pour les blessures infligées à la vie juive par les chocs désintégratifs des deux cent dernières années, l’historien est au mieux un pathologiste, à peine un médecin (Yerushalmi, 94).

Dans la situation que décrit Yerushalmi, nous vivons avec des fragments de ce qui était autrefois un tout, et nous créons en effet des identités juives alternatives qui dépendent des parties que nous choisissons. Ainsi, les différentes communautés religieuses, depuis les ultra-orthodoxes, jusqu’au libéraux, créent des identités cohérentes, qui se justifient elles-mêmes, et qui se placent au cœur de leur propre monde juif fantasmé.

Yerushalmi résume ainsi la nature de la société juive du passé :

Les mémoires collectives du peuple juif étaient une fonction de la foi partagée, de la cohésion et de la volonté du groupe lui-même, transmettant et recréant son passé à travers un réseau complet d’institutions sociales et religieuses en interaction, qui ont fonctionné de manière organique pour accomplir cet objectif (Yerushalmi, 94)

Gabriel Josipovici, écrivain et critique littéraire, oppose cette mémoire organique à ce qu’il appelle « la mémoire mythique », une mémoire créée et manipulée en vue de contrôler une population particulière. Il écrit :

Le 20e siècle a vu s’épanouir et disparaître beaucoup de ces mythes, le plus notable étant, bien évidemment, le mythe du Volk, du peuple en danger, nourri de manière si insidieuse par la machine de propagande nazie… Tout ce qui est nécessaire est la projection puissante d’une version simplifiée de l’histoire qui met en avant les maux causés à la communauté par les autres, et la nécessité de se battre pour nos droits dans un monde incompréhensible. Ce qui est particulièrement effrayant dans ce cas, est que rien ne semble capable d’écorner ces mythes puisque, comme en ce qui concerne la paranoïa, chaque nouvel événement est immédiatement réinterprété pour correspondre à ces mythes (Josipovici, 236).

Il soutient qu’il est nécessaire de « maîtriser la mémoire et le mythe, de ne pas masquer ce qui s’est passé, ni d’y retourner de manière compulsive » (Josipovici, 239).

Il se peut que les historiens ne puissent réparer une chaîne de mémoire brisée, cependant, insiste Yerushalmi, ils ont un rôle essentiel à jouer.

« La dignité essentielle de la vocation historique subsiste, et son impératif moral me semble maintenant plus urgent que jamais… Contre les agents de l’oubli, les destructeurs de documents, les assassins de la mémoire, les réviseurs d’encyclopédies, les conspirateurs du silence, contre ceux qui, selon la formidable image de l’écrivain tchèque Kundera peuvent effacer un homme d’une photo de façon à ce que seul son chapeau reste, seul l’historien, avec sa passion austère pour les faits, les témoignages, les preuves, si centrales à sa vocation, peut monter la garde de façon effective… (Yerushalmi, 116-117).

Le philosophe et écrivain Georges Steiner a identifié une tâche et une responsabilité identiques pour tous ceux qui sont, d’une manière ou d’une autre, des survivants.

Je crois que c’est la tâche et la responsabilité de ceux qui, par miracle ou par chance, ont survécu, de faire d’eux-mêmes ceux qui se souviennent contre le temps (Steiner, 13).

Mais est-ce seulement le devoir de l’historien ou du survivant ? N’est-ce pas, au fond, le devoir essentiel de nos traditions religieuses d’être « ceux qui se souviennent » ? Tel est, en tout cas, le message d’Abraham Joshua Heschel.

La mémoire est une source pour la foi. Avoir la foi, c’est se souvenir. La foi juive est la mémoire de tout ce qui est arrivé à Israël par le passé. Les évènements par lesquels l’esprit de Dieu est devenu une réalité se tiennent devant nos yeux, peints de couleurs qui ne s’estompent jamais. L’essentiel de ce que la Bible exige peut être résumé en un mot : souviens-toi… Les Juifs n’ont pas préservé les anciens monuments, ils ont conservé la mémoire des anciens moments» (Heschel, 162-163).

Mais la mémoire seule est-elle nécessaire ? Le Baal Shem Tov nous enseigne que « se souvenir est la première étape vers la rédemption ». Le souvenir, dans le judaïsme, ne consiste pas simplement à se rappeler du passé. Il s’agit plutôt de maintenir le passé dans une relation dynamique avec le présent, tout en s’orientant vers le futur.

Aujourd’hui, nous sommes pris entre deux responsabilités concurrentes : ne pas oublier le passé, mais en même temps, être clair sur la façon dont nous usons ce dont nous nous souvenons. La mémoire nous aide à apprendre les conséquences du passé sur nous, et comment il continue à agir sur nous aujourd’hui. Et grâce à cette connaissance critique de soi, nous disposons d’indications et d’avertissements, alors que cherchons à établir les prochaines étapes de notre parcours dans le judaïsme.

Il existe encore une autre dimension à ce processus de souvenir qui concerne bien plus un parcours intérieur. Plutôt que de considérer les interprétations historiques pour imaginer ce que le judaïsme a été, ou aurait pu être, l’approche alternative consiste à embrasser la totalité de ce que le monde a à offrir aujourd’hui, tout en l’utilisant pour nous frotter à notre judaïsme en le remettant en question.

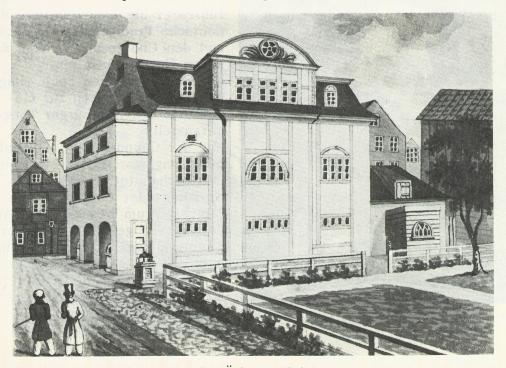

Le philosophe Franz Rosenzweig est probablement celui qui est le plus associé à cette tentative de renouveler le judaïsme en y apportant tout ce que nous pouvons déduire de notre état d’aliénation. Dans une conférence donnée à l’occasion de l’ouverture de la Freies Jüdisches Lehrhaus à Francfort en 1920, il expliqua l’objectif de cette nouvelle aventure, objectif qui trouve un écho aujourd’hui dans des programmes tels que Limmud, des rencontres consacrées à l’étude dans lesquelles aucune tendance du judaïsme n’est exclue. Voici ce qu’il écrivit :

De nos jours, il n’y a pas une personne qui ne soit pas aliénée, ou qui ne contienne en elle une petite portion d’aliénation (ou, en d’autres termes, une certaine distance avec la tradition). Nous tous, pour qui le Judaïsme, pour qui être Juif est à nouveau devenu le pivot de nos vies… nous savons tous que nous ne devons rien abandonner, ni renoncer à quoi que ce soit, mais au contraire tout ramener au judaïsme. De la périphérie vers le centre, de l’extérieur vers l’intérieur… (Rosenzweig, 231)

Puissent les heures que vous passez ici deviennent des heures de mémoire, non dans le sens périmé d’une piété morte, qui est si souvent le cas en ce qui concerne des sujets juifs. Je pense à des heures d’un autre type de mémoire, une mémoire de l’intérieur, un retour de ce qui est extérieur vers ce qui se trouve à l’intérieur, un retour de ce qui, vous devez me croire deviendra, et devra devenir pour vous un retour à la maison » (Rosenzweig, 234).

Nous préservons la mémoire, mais nous sommes aussi les créateurs de mémoire. La société juive que nous formons et modelons aujourd’hui, ses valeurs, ses aspirations, la façon dont nous nous traitons les uns les autres, ce que nous offrons au monde extérieur, tout cela forme la mémoire que nous transmettons aux générations qui nous succèderont. C’est une grande responsabilité. Que voulons-nous que les générations futures retiennent de nos vies, de notre contribution au destin du peuple juif ?

Il est de notre devoir en tant qu’Israël de nous souvenir, mais notre tradition évoque aussi Dieu comme Celui qui se souvient particulièrement dans cette période où nous faisons pénitence. Dieu et Israël sont intimement liés par les liens de la mémoire, et cependant, de la mémoire vient l’espoir de renouveau. Ainsi ajoutons-nous dans la prière de la Amidah durant cette période une phrase qui lie la mémoire au futur, le souvenir qu’il y a une vie nouvelle devant nous, devant le peuple juif et le monde tout entier : zokhrenou l’hayyim, melekh hafetz ba’hayyim, v’kotveinou b’sefer ha-hayyim, l’ma’an’kha elohim hayyim. Souviens-toi de nous pour la vie, souverain qui se réjouit de la vie, et inscris-nous dans le Livre de la Vie en ta faveur, Dieu de la Vie.

Les effets de Diderot - Sermon de Yom Kippour - 2011 - Rabbin Professeur Jonathan Magonet

Il y a quelques années, nous avons vendu notre maison dans une banlieue de Londres. Les enfants avaient grandi et quitté la maison, et la maison était devenue trop grande. Nous avons trouvé un appartement près du centre de la ville. Il est un grand appartement, mais il est la moitié de la taille de notre ancienne maison. Nous avons vécu dans notre maison depuis vingt ans. Il avait un grand grenier. Un grand grenier est une tentation pour stocker des choses. Depuis vingt ans, nous avons donné à cette tentation. Soudain, dans quelques semaines, nous avons dû trouver un moyen de se débarrasser de presque toutes les choses que nous avions acquis et accumulés comme famille.

C'était un cauchemar. D'abord il y avait tous les souvenirs de famille liée à des objets particuliers. Boîtes contenant les dessins, cahiers, jouets des enfants de leurs journées d'école. Puis il y a eu deux séries de choses par rapport aux années universitaires de nos enfants. Cela comprenait des morceaux de vaisselle, des morceaux d'appareils électriques, vêtements, livres techniques, videos, etc. Nous les avons suppliés de le lui enlever. Nous avons essayé de les amener à décider quoi garder et quoi jeter. La date limite pour une telle décision allait et venait. Le grenier est restée pleine.

Mais pourquoi blâmer les enfants? Nous aussi, nous avions nos boîtes, valises, sacs à dos et sacs en plastique noir rempli de vêtements absolument essentielle - que nous n'avons jamais porté. En fin de compte ce que nous ne pouvions pas donner aux magasins de charité, nous avons dû jeter. Au début, il a été douloureux, mais à temps, il est devenu plus facile. D'une certaine manière nous avions pris une décision et se sont pris dans les pratiques.

Mais pourquoi est-il tellement là-haut dans le grenier? Pourquoi avons-nous d'accumuler tant de choses que nous n'avons pas besoin? Pourquoi, quand on remplace quelque chose, faisons-nous pas simplement le jeter, mais sentent le besoin de garder quelque part? Peut-être qu'il a quelque chose à voir avec l'identité. Nos biens nous rappeler notre passé, et dans une certaine mesure de qui nous sommes.

Une explication peut résider dans un essai par le philosophe Diderot, que sans doute vous connaissez et qui s’appelle ‘Regrets sur ma vielle robe de chambre’. Un ami lui a donné une belle robe de velours nouveau. Quelques jours après l'avoir porté il remarqua pour la première fois comment son étude a été minable, avec son vieux bureau et une lampe et des chaises. Alors, un par un, il se mit à les remplacer, d'abord le bureau, puis de la tapisserie, et finalement tous les meubles, jusqu'à ce qu'elle correspond à l'élégance de la robe. Mais plus tard, entouré par un mobilier moderne et lumineux, il commença à manquer la façon habituelle de l'étude - bondé, quelque peu chaotique, mais toujours agréable, méticuleusement ordonné, belle et sévère. Alors il a commencé à regretter l'abandon de la vieille robe et n'apprécient guère la nouvelle pour ayant forcer tout le reste de se conformer à son ton élégant.

Cette histoire a conduit un anthropologue de définir ce qu'il appelle parmi les consommateurs: les ‘effets de Diderot’. Il suppose qu'un certain nombre d'éléments, ensemble, forment une sorte d'unité stylistique qui montre votre position sociale. Un certain travail apporte avec elle les attentes d'un certain type de robe, maison, voiture etc. Donc, selon cette hypothèse, cet effet peut aussi devenir un outil pour encourager les gens à correspondre à tous leurs biens. Si quelque chose de nouveau est apporté qui fait des changements de la collection, puis nous avons mis sur le changement tout le reste pour correspondre à ce nouvel élément. Mais puisque nous avons encore un penchant pour les vieux, nous les conservons quelque part, juste au cas où nous en aurons besoin de nouveau.

Une grande partie de la structure financière de notre société dépend en encourageant les gens à acheter de nouvelles choses, à consommer plus et plus encore. Une fois un membre d’une synagogue à Londres m’a expliqué comment cela fonctionne. Il était un vendeur professionnel, et il m'a parlé au sujet de certains conseils qu'il a été donné quand il a commencé le travail. Son patron l'a appelé après quelques semaines et lui a expliqué qu'il ne serait jamais réussi parce qu'il avait obtenu ses priorités mal. Votre travail, dit-il, n'est pas de vendre à la ménagère anglaise ce qu'elle a besoin, votre travail est de vendre à la ménagère anglaise ce que la ménagère américaine désires!

Nous vivons dans un monde qui se met à créer en nous des désirs et qui fait tout le nécessaire afin que nous aller acheter quoi que ce soit. Une approche consiste à créer des produits à la désuétude. Au lieu d'être préparé de le réparer, nous avons besoin de le remplacer. Mais certaines choses vont endurer. Donc, puisque l'on ne peut le vendre à nous q’une fois seule, quelque chose doit être fait pour rendre celle que nous avons semble moins souhaitable, une sorte de désuétude psychologique, car alors nous voulons acheter plus tard, le modèle le plus récent.

Il n'est pas facile d'échapper à cette pression sans fin pour les nouveaux, parce qu'il est lié à notre image de soi et, souvent, notre envie des autres. J'ai appris cela il y a plusieurs années à Jérusalem. J'étais là en 1967 pendant la guerre de six jours. Quelques jours après, les deux populations, Juif et Arabe, se mêlaient et pourrait se voir pour la première fois depuis des décennies. Ma logeuse à l'époque, Giveret Shatner, a été l'un des membres fondateur de l'un des kibboutzim. Un jour elle m'a raconté une histoire sur quelque chose qui lui avait fait très en colère. Une touriste américaine avait parlé d’avoir vue des enfants arabes de la Vieille Ville errant autour de Jérusalem-Ouest. Elle disait comment ils étaient pauvres, et ma logeuse l’a reprimandée. Ces enfants, dit-elle, avait de la nourriture, des vêtements et ont été très bien soigné. Mais si vous voulez voir la vraie pauvreté, à Jérusalem venir avec moi! Elle l'a emmenée à Rehavia, le plus riche banlieue de Jérusalem, et entra dans une des rues. Elle a souligné l'une des maisons et dit: Tu vois l'homme qui vit là-bas? Il est très bouleversé parce que son voisin vient d'acheter une nouvelle voiture qui est meilleure que la sienne. Vous voulez savoir la pauvreté réelle? Celui-ci c'est la pauvreté!

Qu'elle le sache ou non elle cite les mots de Ben Zoma du Pirqe Avot, (4:1) eizehu achir - ha-sameach b'chelko, «qui est riche? Ceux qui sont heureux avec ce qu'ils ont.

Maïmonide avait déjà anticipé Diderot. Il a formulé le problème:

L'âme quand habitués à des choses superflues acquiert une habitude fort de désirer d'autres qui sont nécessaires ni pour la conservation de l'individu, ni pour celle de l'espèce. Ce désir est sans limite, les choses qui sont nécessaires alors que sont peu nombreux et limités. Met ce bien à coeur, y réfléchir encore et encore; ce qui est superflu est sans fin (et donc le désir pour elle est également sans limite). Ainsi, vous avez le désir de vos vaisseaux d'argent, mais vaisseaux d'or sont encore mieux, d'autres ont même acheté de vaisseaux saphirs, émeraudes, ou rubis. Ceux donc qui sont ignorants de cette vérité, que le désir pour des choses superflues est sans limite, sont constamment en difficulté et la douleur. Quand ils répondent ainsi aux conséquences de leurs cours, ils se plaignent du jugement de Dieu. Ils vont même jusqu'à dire que la puissance de Dieu est insuffisant, parce qu'il a donné à cet univers les propriétés dont ils imaginer la cause de ces maux.

Peut-être Maïmonide est trop ascétiques à notre goût et de ses attentes trop grandes. Nachman de Bratslav, le grand maître hassidique, a formulé d'une manière différente. Il parle en termes de ‘yetzer hara’, mauvais penchant, cette conception rabbinique de la conduire en êtres humains qui mène à des actes répréhensibles.

‘Le mauvais penchant est comme celui qui fonctionne dans le monde gardant sa main fermée. Personne ne sait ce qu'il a à l'intérieur de celui-ci. Il monte à tout le monde et demande: ‘Que pensez-vous que j'ai dans ma main ?’ Et chaque personne pense que tout ce qu'il veut le plus y est cachée?. Et tout le monde court après le mauvais penchant. Puis il ouvre sa main et elle est vide.’

Mais les rabbins étaient conscients de l'importance du mauvais penchant. Un jour, ils ont réussi à le capturer et le mettre dans une bouteille. Mais le lendemain ils ont remarqué que les poules ne pondent, et que le monde est venu à un arrêt. Sans l'énergie et l'ambition du mauvais penchant rien ne serait créé. L'histoire nous rappelle que nous devons trouver un équilibre entre nos désirs de plus en plus, et la nécessité de fixer des limites ; de contrôler nos actions parce qu’ils n'affectent pas seulement nous, mais ceux qui nous entourent, et finalement le monde entier.

Aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une crise financière mondiale qui peuvent changer radicalement les choses que nous tenons pour acquis. Dans certaines parties du monde cela devient une question de vie ou de mort. Pour nous, il ne peut être q’une question d'une réduction de notre niveau de vie, mais le sentiment de perte, de choc, de peur peut être écrasante. C'est acceptable de renoncer quelque chose parce que nous avons choisi de le faire. Il est assez différente de sentir qu'elle a été prise de nous, de se sentir impuissant dans le pouvoir des forces qui nous dépasse.

A cette époque de l'année, nous sommes censés faire un ‘cheshbon ha-nefech’, un compte rendu de nos vies. Nous pouvons voir cela en termes purement spirituels. Comment pouvons-nous nous comporter? Comment nous comportons-nous les uns aux autres? Comment traitons-nous notre famille et nos amis? Est-ce que nous avons blessé quelqu'un dans le cours de la dernière année? Comment peut-on réparer les dégâts?

Mais peut-être cela a une autre dimension pratique ainsi. Que se passerait-il si nous prenions au sérieux les mots Maïmonide : ‘Ce qui est superflu est sans fin (et donc le désir pour elle est également sans limite’. Que faire si une fois par an nous avons fait un inventaire de toutes les choses que nous avons, mais n'ont pas vraiment besoin ou utiliser? Pourrions-nous nous simplifier la vie? Pourrions-nous même contribuer aux préoccupations environnementales en consommant moins et en créant moins de déchets? Peut-être la seule manière dont nous pouvons posséder quelque chose, c'est quand nous sommes prêts et capables de le renoncer. Ce que nous sentons que nous ne pouvons pas renoncer de suite, possède vraiment nous.

Yom Kippour est un temps pour nettoyer les choses de la dernière année dont nous savons que nous n'avons pas besoin. Tous les rancunes, les souvenirs malheureux, les échecs, les péchés, les actes égoïstes, les moments embarrassants de découverte de soi, culpabilité, colères vieilles avec quelqu'un qui ressemblent assez stupides aujourd'hui, rétrospectivement. Mais aussi la cupidité et l'envie. Nous vider les poubelles afin que nous puissions voir plus clairement ce qui compte vraiment, ce que nous voulons garder ce que nous avons besoin pour l'avenir. Nous savons que nous ne serons pas libres de la même volonté de rassembler, mais peut-être nous allons examiner de plus et de garder moins.

Puissions-nous profiter de notre nouvelle robe de chambre, mais ne pas être emprisonné par elle. Puisse la nouvelle année nous apporter un nouvel moyen de vivre et d’espoir.

"De Lilith, sujet à Eve, objet : du féminin dans la tradition juive ou le complexe de la pomme", par Brigitte Frois

Plaque Burney, British Museum, appelée aussi la Reine de la Nuit (1792-1750 BCE), parfois identifiée à Lilith

Introduction

Juive d’origine sépharade, née en Tunisie, d’une famille traditionnaliste implantée depuis des centaines d’années en Afrique du Nord, j’ai renoué avec ma tradition grâce à ma rencontre avec la communauté libérale à laquelle j’appartiens depuis 20 ans.

Le qualificatif libéral est une traduction approximative du mot anglais « progressive », ce mouvement étant né dans le monde anglo-saxon au XIXème siècle : le judaïsme libéral n’est pas un judaïsme qui s’est permis de prendre des « libertés » avec la tradition mais qui au contraire s’est inscrit dans cette tradition en la réinterprétant afin qu’elle puisse continuer à vivre en faisant sens aujourd’hui.

La parfaite égalité entre hommes et femmes qui est la règle dans les communautés libérales m’ a permis d’assurer des fonctions d’administratrice pendant plus de 6 ans puis de présidente de Keren Or de 2013 à 2016.

Cette réconciliation avec mes origines n’aurait jamais été possible sans cette rencontre avec le mouvement libéral : je n’aurais pas fréquenté une synagogue dans laquelle mon statut de femme m’aurait reléguée à l’écart de la liturgie et de la lecture de la Torah derrière la méhitsa, cette cloison qui sépare les hommes et les femmes.

Nombre de femmes juives et aussi d’hommes juifs partagent cette position qui refusent de prendre congé de leur femme, de leur mère, de leur sœur ou de leur fille quand ils franchissent les portes de la synagogue.

C’est pourquoi rejoindre le mouvement libéral a été pour moi une évidence.

Cependant les différences d’interprétation des textes qui traitent du statut de la femme entre certains courants du judaïsme orthodoxe, le judaïsme conservateur (ou massorti) et le judaïsme libéral sont majeures et suscitent de nombreuses interrogations.

Comme l ‘écrit le rabbin Pauline Bèbe, première femme ordonnée rabbin en France au sein de la communauté juive libérale de Paris, dans un livre qui fait référence « Isha, dictionnaire des femmes et du judaïsme » : « le Dieu de l’humanité n’ a pu dicter la domination d’une moitié de l’humanité sur l’autre. Les nouvelles idées apportées sur les femmes par le monde moderne doivent être intégrées à notre tradition afin que les femmes puissent faire leur le judaïsme, l’écrire autant que l’interpréter, l’enseigner et le transmettre ».

Alors comment interpréter les textes de la Torah (constituée des 5 livres : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome) et les commentaires des rabbins compilés dans une partie du Talmud qu’on appelle la halakha (loi juive) quant au statut de la femme ?

Notamment les textes qui relatent dans Berechit (Genèse) l’apparition de la femme avec les 2 récits de création, ceux qui traitent des lois de nidda qui régissent la vie sexuelle du couple, ceux qui régissent le divorce religieux ainsi que ceux concernant la place des femmes dans la liturgie et l’étude de la Torah ?

Je tenterai de donner quelques piste de réflexion pour amorcer des réponses à ces questions auxquelles je n’ai pas la prétention de répondre, je souhaite seulement mettre en évidence à quel point une relecture de ces textes nous donne à penser et ouvre de nouvelles perspectives.

Je m’appuierai pour ce faire sur les travaux de différents rabbins et commentateurs de toutes périodes et de toutes tendances ainsi que sur des écrits d’historiens, de sociologues et psychanalystes.

Quand les dieux étaient des déesses

Le texte de la Torah est encore loin d’avoir livré tous ses secrets mais il est certain que sa rédaction s’est faite sur plusieurs siècles et qu’il est imprégné du contexte historique et culturel des différentes époques traversées. L’influence en particulier des cultures égyptiennes, mésopotamiennes et grecques sur nombre de textes de la Torah est maintenant prouvée .

L’arbre et le serpent qu’on trouve dans la Genèse étaient des symboles de la sagesse et de la puissance oraculaire de la Pythie à Delphes, le récit du Cantique des Cantiques est très proche d’un récit de la mythologie égyptienne (d’ailleurs dans le livre des Rois, 11 ;5 il est rappelé que Salomon avait une dévotion pour la déesse Astarté),il existe des similitudes évidentes entre le récit du Déluge et l’épopée de Gilgamesh découverte sur une tablette du IIIème millénaire avant notre ère à Nippur en Irak, il y a une analogie entre l’enfance de Moïse et la légende de la naissance merveilleuse du roi sumérien Sargon qui aurait vécu entre 2385 et 2279 avant notre ère ainsi qu’entre un épisode de la vie de Joseph en Egypte et le conte des deux frères issus de la littérature égyptienne du nouvel Empire (XIIIème siècle avant notre ère).

Or comme le montrent les travaux de l’historien Djénane Kareh Tiger dans ce monde polythéiste du Proche-Orient les dieux étaient des déesses : les innombrables statues féminines retrouvées au Proche-Orient jusqu’en Anatolie à partir du IXème siècle avant notre ère en témoignent.

Veillant sur la fécondité des champs, des hommes et des troupeaux elles sont les probables héritières de Vénus rudimentaires, vieilles pour certaines d’une trentaine de milliers d’années, découvertes en Europe et en Sibérie. Elles font l’objet d’un véritable culte , prélude aux rituels des premières religions établies qui naissent avant notre ère, d’abord en Mésopotamie puis en Egypte et dans le reste du monde. Au fur et à mesure de l’évolution de la société et de l’apparition des technologies agraires qui engendrent les premiers surplus, le commerce se développe, les classes sociales se forment, des hiérarchies s’instaurent. Les hommes gèrent la vie extérieure, les femmes s’occupent de la maisonnée. Le patriarcat se consolide. Il devient de plus en plus difficile aux mâles qui régentent la vie de la société de s’accommoder de divinités qui ne soient pas à leur image, virile et protectrice. Ainsi Vénus rentre à la maison pour s’installer au cœur des cultes domestiques.

En Egypte nés à partir du Noum, l’océan primordial, des dieux crées, ni immortels ni omnipotents veillent sur les humains et chacun choisit son Dieu : il ne s’agit pas d’un authentique monothéisme mais d’une monolâtrie :un seul Dieu considéré comme le plus grand est vénéré.

A une exception près, celle de la parenthèse monothéiste imposée par le pharaon Aménophis IV, Akhénaton, au XIVème siècle avant notre ère pour qui Aton est le dieu unique qui ne tolère aucun autre Dieu et dont le pharaon est le prophète. Ce modèle de monothéisme exclusif est celui de Moïse, un monothéisme qui contrairement à la monolâtrie ne tolère aucune autre divinité et encore moins une divinité féminine.

Avec l’avènement du monothéisme disparaissent les déesses et la participation des femmes israélites au culte et à l’étude sera désormais strictement régentée par la loi de la Torah ou halakha.

Les femmes sont cantonnées aux fonctions domestiques et en terme d’obligations religieuses leur statut est proche de celui des esclaves et des enfants : elles sont inaptes à témoigner, exclues de l’étude de la Torah et du culte.

Cependant compte-tenu de la condition des femmes à cette époque ce constat est à nuancer : la loi biblique permettait aux femmes israélites de vivre mieux que les femmes des cultures voisines. En effet ses droits étaient protégés : elles ne pouvaient être mariées sans leur consentement, la ketoubah (contrat de mariage) était un document légal qui la protégeait et lui garantissait une assurance financière en cas de divorce.

On voit donc que si la tradition juive a été en avance sur son temps concernant certains points elle n’en a pas moins relégué la femme dans l’espace domestique où son rôle est magnifié par les rabbins tant qu’elle reste bien sûr dans les fonctions qui lui sont imparties. Cette attitude ambivalente de certains rabbins envers la femme oscillant entre l’estime et le maintien de préjugés sexistes plus ou moins affichés est symptomatique de la difficulté qu’ils rencontrent à réinterroger profondément la halakha quand celle-ci traite du statut de la femme.

Le Dieu de la Torah est-il misogyne ?

Dès lors doit-on penser que le Dieu de la Torah a voulu ce statut d’infériorité des femmes ? Le Dieu de la Torah serait-il misogyne ?

Des années entières d’études de la Torah ne suffiraient pas à répondre à cette question. Cependant si nous regardons de près certains passages bibliques et les commentaires qu’ils ont suscités nous verrons que nous sommes en droit de remettre en cause très sérieusement le fondement halakhique du sort réservé aux femmes au sein des mouvements du judaïsme qui se disent les plus fidèles à la tradition, les mouvements dits orthodoxes et ultra-orthodoxes

Quant aux deux autres principaux courants du judaïsme : le judaïsme libéral et le judaïsme massorti , tous deux issus de la haskala, le mouvement juif des lumières qui a débuté en Allemagne à la fin du XVIIIième siècle, ils accordent dès le début du XXième siècle une totale égalité aux femmes dans tous les domaines de la vie religieuse.

Ces deux mouvements sont largement majoritaires dans le monde : 1,7 millions de membres pour le judaïsme libéral appartenant à 1200 communautés à travers le monde mais en France c’est le judaïsme orthodoxe qui rassemble le plus de fidèles.

Pourquoi cette différence majeure quant au statut des femmes entre mouvances orthodoxes et les autres ?

L’explication tient au fait que les penseurs de la réforme juive issus de la haskalah ont senti la nécessité d’adapter la tradition à l’environnement de la modernité considérant que chaque génération est mise en demeure de rédécouvrir la validité présente de la halakha. C’est pourquoi ils ont mis au point un ensemble de critères pour juger de l’opportunité de telle ou telle mitsvah (commandement religieux) :

1) sa finalité et son développement historique

2) sa capacité à sanctifier la vie

3) le fait que les conditions actuelles permettent son accomplissement

4) les conséquences sur le peuple juif dans son ensemble

5) le fait qu’elle n’entre pas en conflit avec la voix de la conscience

Bien que les courants orthodoxes n’aient pas réellement remis en question le fondement des mitsvot (commandements religieux) concernant les femmes , des voix féminines mais aussi masculines s’élèvent à l’intérieur même de ces mouvements pour réclamer une relecture des textes non pas pour leur faire dire ce qu’ils ne contiennent pas mais pour les scruter d’un regard neuf dans le siècle qui est le nôtre selon le principe que chaque génération doit redécouvrir la validité présente de la halakha.

La Torah dont la racine vient du mot enseigner n’est ni un livre d’histoire ni un livre de géographie ;elle n’ a pas pour fonction de nous raconter ce qui s’est exactement passé ni de service de cadastre . La Torah est composée de récits oraux qui ont été mis par écrit et commentées dans le Talmud, la halakha constitue la partie du Talmud qui contient l’ensemble de la loi juive. Elle traite des obligations religieuses auxquelles doivent se soumettre les juifs, aussi bien dans leurs relations avec leurs proches que dans leur rapport à Dieu et elle englobe tous les aspects de l’existence : la naissance, le mariage, les joies et les peines, l’agriculture et le commerce, l’éthique et la théologie.

Le mot halakha est dérivé de la racine hakakh qui signifie marcher : c’est une loi en mouvement. Son contenu ne saurait être immuable. Comme il est écrit dans un texte du talmud, le traité Sanhédrin 34 a : « De même que la roche est divisée par le marteau en une multitude de fragments, un seul texte biblique donne lieu à de multiples interprétations ».

La langue hébraïque de par sa structure même se prête parfaitement à cette interprétation plurielle puisque les mots y sont constitués à partir de racines trilitères et que l’ajout de voyelles ou de suffixes ou préfixes en modifie le sens .

Comme l’écrit le rabbin Delphine Horvilleur dans son livre « En Tenue d’Eve », la page du Talmud est l’illustration de ne pas tomber d’accord, cette expression française évoquant la conciliation comme une chute.

On voit donc à quel point se contenter d’un seul niveau littéral d’interprétation des textes c’est trahir la tradition.

Tous les textes halakhiques sont étudiés et commentés depuis des siècles par les décisionnaires au sein du judaïsme :compte-tenu du développement des sciences et des techniques inimaginables il y a quelques générations en arrière, des problèmes sans précédent se posent pour lesquels aucune réponse ne figure dans la halakha traditionnelle.

Comment imaginer que les questionnements se cantonnent aux domaines des sciences et de la technologie sans prendre en compte les évolutions sociétales ? .Pour les juifs qui s’interrogent chaque époque a besoin d’une nouvelle interprétation et de nouvelles modalités d’application des lois reçues en héritage.

Prenons par exemple les deux récits de création de la femme qui figurent dans la Genèse ainsi que la description du jardin d’Eden et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

Voici le texte du premier récit chapitre 1 verset 26 : « Et Dieu créa l’homme à son image, à son image il le créa : mâle et femelle il les créa ».

Et voici le texte du second récit chapitre 2 verset 21 : « L’Éternel Dieu fit alors tomber un profond sommeil sur l’homme et il dormit :il prit un de ses côtés( ou une de ses côte selon la traduction choisie ) et combla de chair sa place . L’Éternel Dieu façonna le côté qu’il avait pris à l’homme en femme et il l’amena à l’homme. Et l’homme dit : cette fois-ci c’est un os de mes os et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Icha car c’est de Ich que celle-ci a été prise. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ».

Le rabbin Pauline Bebe dans son livre « Isha, dictionnaire des femmes et du judaïsme » fait de ces deux textes un commentaire très détaillé :

Ces deux récits de création sont attribués à des sources différentes, ils présentent la femme de manière opposée Le premier récit est égalitaire : la femme y est créée en même temps que l’homme sous le nom générique de adam, être humain, aucune hiérarchie n’est présente. L’humanité apparait sous deux formes : féminine et masculine. Cette humanité dans sa complémentarité est un reflet de la divinité.

Une interprétation du Talmud dans Genèse Rabba (8-1) est que le premier être humain était androgyne, réunissant ces deux principes masculin et féminin qui furent séparés et cherchent à se retrouver. Ce qui évoque le mythe platonicien de l’origine des sexes :un premier être androgyne séparé en deux moitiés à l’origine des deux genres, ces deux êtres restant nostalgiques de l’unité perdue et recherchant sans cesse l’autre moitié.

Le second récit plus ancien, présente la création de la femme comme un remède à la solitude de l’homme.

Par ailleurs le choix de la traduction du mot hébreu tsela en côte ou côté est important. Dans la bible le mot tsela est toujours traduit par côté et non par côte.

Comme le souligne le rabbin Delphine Horvilleur dans son livre « En tenue d’Eve », cette différence de traduction a de lourdes répercussions : dans un cas la femme côte est un bout du corps d’Adam, restant par son origine dépendante du corps premier masculin. Dans l’autre cas la femme côté est une césure d’un être originel androgyne dorénavant coupé en deux. Elle est donc un autre sujet et non un objet, sorti de l’organisme premier à deux genres au même titre que l’homme.

Comment les exégètes réconcilient –t’ils ces deux versions de la création de la femme ?

En effet pour les commentateurs traditionnels le texte sacré étant d’origine révélé il doit être pensé dans sa cohérence peu importe que ces deux textes aient été écrits à des époques différentes ils ne doivent pas se contredire.

Deux légendes juives permettent de concilier ces versets contradictoires :

La première est la légende de Lilith, la deuxième est la thèse androgyne développée dans le Zohar.

Lilith dont le nom est mentionné une seule fois dans la Bible (Isaïe 34 : 14) « Là se rencontreront chats sauvages et chiens sauvages, là les satyres se donneront rendez-vous, là Lilith elle-même établira son gîte et trouvera une retraite tranquille » serait la femme non nommée du premier récit de la création, née de la césure de l’être originel androgyne, l’égal de l’homme. Ce personnage tire son origine de la démonologie babylonienne qui mentionne des esprits maléfiques appelés Lilou, entité masculine et Lilitou entité féminine. On retrouve ce personnage démoniaque de Lilith dans le Talmud comme une créature ailée, à la longue chevelure qui vient tourmenter dans leur sommeil les hommes qui dorment seuls. Une superstition juive affirme que Lilith est particulièrement nuisible aux nouveau-nés, d’où l’usage de fabriquer des amulettes qui les protègent.

Cette diabolisation de la première femme d’Adam est explicite dans le Talmud de Babylone, dans l’alphabet de Ben Sira (un texte rédigé à l’époque des géonim, les présidents des académies babyloniennes du VI au XI ème siècle) ainsi que dans le Zohar, appelé livre de la splendeur, ouvrage majeur de la mystique juive, texte fondamental de la kabbale : ces textes relatent clairement la revendication égalitaire de Lilith face à Adam aboutissant à une séparation et au départ de Lilith qui s’envole dans l’espace après avoir prononcé le nom divin. Lilith, insoumise refusa de suivre les anges envoyés par Dieu à la demande d’Adam et fut maudite: sur sa tête 100 enfants mourront chaque jour.

Le fait de refuser la soumission à l’homme et de préférer la solitude à celle-ci la rend maudite, comme une image inversée d’Eve dont le nom vient de la racine vie (hava), mère de tous les vivants (Genèse 3 ;20). Lilith au contraire paie sa volonté de liberté : elle donnera la mort au lieu d’être mère. De plus alors qu’Adam demande l’aide de Dieu elle se bat seule et ne se plaint pas.

La tradition juive a en quelque sorte coupé les ailes de Lilith, transformée en démon et au contraire de la tradition babylonienne n’a gardé dans ce personnage que l’aspect féminin du démon qui au départ était masculin et féminin .

Ainsi est effacée l’égalité première entre homme et femme contenue dans le premier récit de création : finalement la première femme ne sera pas la compagne d’Adam. La relation ne peut perdurer que si elle s’inscrit dans un rapport de domination d’un individu sur l’autre.

Et pourtant certains commentateurs disent le contraire :

Rashi, le plus illustre des commentateurs de la Torah et du Talmud, né à Troyes en 1040, écrit dans Yevamot 63a que « si l’homme le mérite son épouse lui sera une aide, s’il ne le mérite pas elle sera contre lui. »

Samson Raphaël Hirsch, né en 1808 à Hambourg, un des dirigeants juifs les plus marquants de l’Europe du XIXème siècle tenant d’un judaïsme des plus orthodoxe écrit : « la parfaite égalité entre homme et femme est scellée à jamais du fait de la création de la femme à partir d’un dédoublement de ce qui ne formait à l’origine qu’une seule créature »

Dans le Zohar est développée la thèse androgyne de la création de l’homme et de la femme à partir de l’analyse du verset 26 du chapitre 1 de la Genèse « faisons l’homme à notre image, Dieu créa l’homme dans son ombre (sa trace) à l’ombre de Dieu il le créa : masculin et féminin il le créa », le passage du singulier au pluriel montre que l’image de Dieu en l’homme est le masculin et le féminin. C’est dans la relation entre masculin et féminin que se trouve l’image de Dieu sans aucune mention d’une quelconque hiérarchie de l’un sur l’autre.

On voit donc combien il serait présomptueux de prétendre trouver dans les textes de la Torah un fondement indiscutable de la supériorité masculine présumée et combien la multiplicité des interprétations possibles ne permet aucune conclusion péremptoire.

C’est ce que le rabbin et philosophe Marc Alain Ouaknine nomme le complexe de la pomme : « j’appelle complexe de la pomme cette attitude face au monde et au savoir qui donne lieu à la transmission de préjugés de on dit, d’images et d’idées fausses, jamais vraiment réinterrogés et qui deviennent un savoir populaire faisant office de vérité ».

En effet il est frappant de constater que si dans l’imagerie populaire le fruit défendu est une pomme celle-ci est totalement absente de la bible hébraïque. Le mot pomme a surgi dans un jeu de mots propre à la langue latine. La traduction en latin dans la Vulgate au IVème siècle de l’arbre de la connaissance par « lignum scientiae oni et mali » a confondu les mots mal et pomme qui se disent tous deux malum, conjugué ici mali. C’est ainsi que l’épisode originel de la transgression de l’interdit divin sera mis en scène une fois pour toutes avec Eve la pécheresse croquant la pomme, empêchant toute possibilité de nouvelle interprétation.

Si on s’intéresse maintenant plus particulièrement au rôle de la femme dans la pratique du culte et dans l’étude de la Torah on ne trouve pas dans le texte de celle-ci de liste de mitsvot (commandements religieux) dont les femmes seraient exclues ou simplement dispensées.

Ce sont les commentaires rabbiniques qui essaient de trouver un principe logique de répartition entre les deux sexes qui s’appliqueraient à tous les commandements. Selon le Talmud, traité Kiddoushim, les femmes sont dispensées des commandements positifs liés au temps avec toutefois un nombre considérable d’exceptions.

Ces dispenses concernent le fait de souffler le choffar , d’être assise dans la soucca, de porter des vêtements rituels ou de dire les prières régulières. Avec des exceptions à ce principe comme l’obligation d’assister à l’allumage du chandelier de Hanoukha et à la lecture de la meguila de Pourim qui sont pourtant des commandements positifs liés au temps.

Concernant les obligations des femmes vis-à-vis des lois positives non liées au temps elle sont identiques à celles des hommes.

Aucune explication n’est donnée quant aux exemptions destinées aux femmes.

Le Pr Liliane Vana, docteur en sciences religieuses, spécialiste en droit hébraïque, talmudiste et philologue, livre son analyse sur la nature et le sens des exemptions dans le numéro 157 de la revue Tenoua’, éditée par le MJLF. Il est important de préciser que le Pr Vana appartient au mouvement orthodoxe et c’est du point de vue de la halakha orthodoxe qu’elle s’exprime. Le Pr Vana cite le traité Kiddoushin du Talmud qui divisent les 613 commandements religieux ou mitsvot en commandements positifs ou prescriptions et commandements négatifs ou interdictions, les femmes étant dispensées des lois positives liées au temps. Elle précise que bien que l’on ne trouve aucune raison à ces dispenses dans les textes talmudiques les commentateurs ont essayé plus tard d’en donner des explications personnelles, diverses et nombreuses.

Pour le Pr Vana ces exemptions sont étonnantes pour 3 raisons :

-d’abord parce qu’en-dehors de quelques rares cas, la Torah n’exprime aucune distinction entre homme et femme quant à l’accomplissement des mitsvot

-ensuite parce que le fondement halakhique n’est pas commun à toutes les exemptions

- enfin parce que nombreuses sont les exceptions à cette prétendue règle.

De fait concernant les commandements positifs liés au temps cités plus haut dont la femme est dispensée (comme sonner le choffar à Roch Hachanah, résider sous la soucca ou réciter le chema):le texte biblique non seulement ne fait aucune mention de distinction entre les sexes pour leur accomplissement mais on peut s’étonner que la femme soit dispensée de la récitation du chema, prière qui énonce les principes fondateurs du judaïsme que sont l’acceptation du joug des mitsvot et la croyance en un Dieu unique.

Paradoxalement le femme n’est pas dispensée d’autres commandements liés au temps comme le kiddoush du shabbat,la lecture de la Meguila lors de la fête de Pourim l’allumage des lumières de Hanoukha ou l’obligation de manger de la matsah à Pessah.

Le Pr Vana s’interroge sur la cohérence qui a guidé ces choix : qu’ont donc en commun les commandements positifs liés au temps dont la tradition exempte les femmes ?

Pour le comprendre il faut au préalable rappeler un principe halakhique : lorsqu’il s’agit d’un commandement que l’homme ainsi que la femme sont tenus d’accomplir chacun peut rendre l’autre quitte de l’accomplissement de ce commandement. Ceci n’est pas le cas évidemment lorsque la femme en est dispensée : l’homme doit alors accomplir lui-même ces commandements, la femme ne pouvant l’en rendre quitte en l’accomplissant à sa place.

En analysant la liste des dispenses le Pr Vana constate qu’en l’absence d’exemption les femmes se trouveraient dans des situations où elles seraient publiquement l’égale de l’homme. Ainsi si par obligation elle sonnait le choffar elle rendrait toute personne présente dans la synagogue quitte de son obligation y compris les hommes.

De même concernant la lecture de la Torah pendant l’office, originellement selon des sources rabbiniques anciennes les femmes pouvaient faire partie partie des sept personnes de la communauté pouvant participer à cette lecture. Par la suite les rabbins interdirent cette montée en invoquant l’honneur dû à la communauté. Que signifie à cause de l’honneur dû à la communauté : voici l’explication du Choul’han Arou’h, un code de Loi rédigé au XVIe siècle par Joseph Caro (Ora’h Haïm, chapitre 282-3) : »Car il pouvait se trouver dans la synagogue des hommes qui ne savaient pas lire dans la Torah et ils auraient eu honte devant des femmes plus érudites.. »Il s’agit donc d’un décret contre les femmes à cause de l’ignorance de certains hommes..

Pour certains commentateurs médiévaux comme David Ben Joseph Aboudarham, rabbin du XIVème siècle : »La raison pour laquelle la femme est exemptée des commandements positifs liés au temps est que la femme est liée à son mari pour accomplir ses volontés ». La femme se trouve donc dans une double position de subordination : à la fois vis-à-vis de Dieu puisqu’elle est sous le joug des mitsvot et à la fois vis-à-vis de son mari à qui elle doit se consacrer. Le créateur l’aurait donc exemptée de certains commandements afin qu’elle ne néglige pas son mari : Dieu cède pour que la paix entre mari et femme soit préservée

On voit donc que cette exemption est la conséquence du statut de subordination de la femme vis- à-vis de son mari. A partir du moment où il n’y a plus de relation de subordination de la femme vis-à-vis de l’homme il devient nécessaire de remettre en question ce principe d’exemption.

Pourtant ce statut d’infériorité n’a pas été vraiment remis en question par les mouvements autres que libéraux et massorti qui l’ont aboli lors de la conférence rabbinique de Breslau en 1846.

C’est pourquoi au XXIème siècle le port du talit (vêtement rituel) par les femmes du Kotel suscite des réactions violentes qui n’ont rien à voir avec un non-respect de la loi juive mais sont d’ordre essentiellement sociologique et sexiste. Preuve en est la déclaration de Yaaqov Ariel ,rabbin de Ramat Gan ,ex-candidat au grand rabbinat d’Israël qui a dit qu’une femme est autorisée à porter le tallit à condition qu’il ne s’agisse pas d’une revendication égalitariste..

Et ce alors même que Maïmonide il y a 700 ans et Rashi au Moyen-Age approuvaient le port du tallit par les femmes !

Ces exemptions transformées en interdictions relèvent donc bien d’une volonté persistante de contenir des revendications bien légitimes et n’ont pas de fondements halakhiques.

Je m’intéresserai à deux autres exemples d’interprétation de la halakha qui aboutissent à un véritable ostracisme vis-à-vis des femmes.

Il s’agit en premier lieu de la bénédiction récitée tous les matins par les juifs orthodoxes : « Béni sois-tu Eternel notre Dieu ,roi de l’univers qui ne m’ a pas fait femme » les juifs libéraux l’ayant supprimée de leur liturgie lors de la conférence rabbinique de Breslau en 1846 et l’ayant remplacé par la bénédiction suivante : « Qui m’a fait homme » dite par les hommes et « Qui m’ a faite femme « dite par les femmes ou par « Qui m’ a fait à ton image », ce qui correspond au texte de Genèse 1-27 .

Voici l’analyse du rabbin Pauline Bebe : « Cette bénédiction est apparue dans les livres de prières de l’époque talmudique. Une tentative de justification de cette pratique apparait dans la Tossefta (mot araméen qui signifie complément) qui est une collection d’enseignements complétant ceux de la michnah (elle-même compilation des commentaires de la Torah sous tous ses aspects :halakhot, midrachim, haggadot).Rabbi Yehouda dit qu’il faut ajouter deux autres bénédictions à celle-ci : remerciant Dieu de ne pas m’avoir fait non juif et pas ignorant .

Pourquoi ? : non-juif parce que les nations sont comme rien devant toi , femme parce qu’une femme n’est pas tenue d’observer les commandements, ignorant parce qu’un ignorant ne craint pas la transgression ».

De fait ces bénédictions impliquant une supériorité de celui qui les prononce par rapport aux trois catégories énoncées on peut se demander pourquoi ne pas simplement remercier Dieu d’être obligé d’accomplir les commandements plutôt que de donner une image négative d’autrui. D’autre part comme dit plus haut l’accomplissement des commandements a toujours été considéré comme un privilège, ce qui dans ce domaine situe la femme dans une position d’infériorité.

Même si les discours apologétiques modernes prétendent que les femmes n’ont pas besoin d’accomplir les commandements parce qu’elles seraient plus parfaites ou plus proches de Dieu c’est aussi une manière de les exclure du monde du rituel sans leur demander leur avis ».

Pour le rabbin Pauline Bebe la formulation, même si rabbi Yehouda a cherché à la justifier de manière positive, reste problématique pour trois raisons :

-à l’époque talmudique il existait une fluidité de la liturgie et le fait que dans le Talmud de Babylone apparaisse une variante de ces bénédictions montre que le texte lui-même était sujet à discussion

-la liturgie était censée refléter la pensée dans un souci d’adéquation entre les mots et l’esprit, par honnêteté intellectuelle cette bénédiction aurait dûe être reformulée

-il existe dans le judaïsme une interdiction éthique de causer du mal par des mots (ona’ath devarim).

Encore une fois la prise en compte du contexte de l’époque où le statut de la femme est proche de celui de l’esclave ainsi que l’application des principes énoncés ci-dessus auraient dû en toute logique amener les rabbins orthodoxes à revoir les termes de cette bénédiction. Or il n’en est rien : des changements ont été introduits en remplaçant la bénédiction concernant les ignorants par une bénédiction sur les esclaves, certains rabbins ont préféré la formulation positive : « qui m’a fait Israël « à la version négative « qui ne m’a pas fait païen » mais en ce qui concerne les femmes rien n’a changé !

Le rabbin, philosophe et talmudiste Marc-Alain Ouaknine recherche lui une version alternative de cette bénédiction ; il insiste sur la nécessité de reformuler ces bénédictions du matin qui nous sensibilisent à la perception des différences : différences de nature homme-femme, différences de culture (juif-autre peuple), différence de situation (libre-esclave). Différences pour lui fondamentales dans la construction de tout sujet humain.

Marc-Alain Ouaknine reprend la première bénédiction : « Tu es source de bénédiction qui a donné au coq l’intelligence (bina) de faire la différence entre jour et nuit « .Pour lui cette bénédiction inaugurale est comme une clef de partition, elle donne la tonalité. En effet l’intelligence est l’action de discerner par les sens (le latin intellectus vient de intelligo qui précise un mouvement à la fois de rassembler, accueillir, mettre ensemble et aussi mettre de l’écart, de l’espacement , de l’entre). Pour lui ces bénédictions introduisent dans le langage matinal, dans le lexique du « lever » (il faudrait peut-être dire dans le lexique qui aide à se lever) le vocable « non », « lo » en hébreu. Il faut donc pour reformuler ces bénédictions leur trouver une expression qui continue à assumer en elles à la fois l’écart différentiel et la négation sans ostraciser l’autre. Un vaste chantier …

Un deuxième sujet qui est devenu un vrai problème de société en Israël et aussi en diaspora, source de conflits juridiques et de souffrances pour les femmes est celui du guet ou divorce religieux.

Le film réalisé par Schlomi Elkabetz et sa sœur Ronit, actrice talentueuse décédée en 2016 intitulé « Gett, le procès de Viviane Amsalem » et qui fait partie d’une trilogie avec deux autres films (« Prendre Femme » et « Les sept jours ») suit le combat d’une femme dans le huis clos d’un tribunal rabbinique où elle tente d’obtenir le divorce. C’’est la première fois qu’il a été possible de filmer ce qui se passe dans les tribunaux rabbiniques et ce film a déclenché beaucoup de réactions et de débats. Il pose la question suivante : comment solutionner le conflit permanent entre des repères anciens et les principes d’un pays démocratique ? Voici quelques éléments qui contribueront à éclairer ce sujet complexe :

Concernant le fondement biblique il n’existe pas de législation systématique sur le divorce. Néanmoins deux principes fondamentaux sur ce sujet figurent dans le Talmud : »Quand un homme prend une femme et l’épouse, s’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu’il a trouvé en elle quelque chose de choquant, il lui écrira une lettre de divorce et la lui mettra en main puis il la renverra de sa maison ». Ainsi le droit de divorcer appartient exclusivement au mari et l’acte de divorce doit présenter la forme d’un document écrit.

Que signifie le mot « choquant » ? Selon l’école de Chammaï, il fait référence à l’infidélité, selon l’école de Hillel, la phrase signifie : même si elle lui a déplu en brûlant le repas. Rabbi Aqiva va même plus loin en déclarant qu’un homme peut répudier sa femme s’il en trouve une plus jolie !

Il existe deux cas dans lesquels l’homme ne peut jamais divorcer : s’il a accusé à tort sa femme de ne pas avoir été vierge au moment de son mariage et s’il avait violé une vierge qu’il avait épousée par la suite.

On voit donc que la Bible place le droit de divorcer uniquement dans les mains du mari. Pourtant des documents trouvés dans la colonie d’Eléphantine, en Egypte au VIème siècle avant notre ère indiquent que la femme avait également le droit de demander le divorce, peut-être une pratique liée à une influence étrangère.

Selon le Talmud, (traité Sanhédrin) « l’autel verse des larmes pour l’homme qui répudie sa femme » et à l’époque talmudique la loi sur le divorce subit des modifications significatives. Dans un certain nombre de circonstances le tribunal peut contraindre le mari à accorder le divorce :

-en cas d’absence d’enfant au bout de 10 ans de mariage

-si un mari contracte un mal répugnant

-si un mari refuse d’entretenir sa femme

-si un mari refuse à sa femme ses droits conjugaux

-si un mari continue de battre sa femme tout en ayant été averti par le tribunal d’avoir à cesser de le faire.

Ces clauses conditionnelles posent problème puisqu’elles semblent aller à l’encontre de la loi d’après laquelle si un homme peut répudier sa femme contre la volonté de celle-ci, il ne doit pas agir sous la contrainte quand il lui donne l’acte de divorce. Dans la mesure où tout dépend de la volonté de l’homme comment appliquer ces clauses conditionnelles ?

Le Talmud résout le problème en affirmant que l’homme doit être contraint par le tribunal même par l’application de la force dans les cinq situations ci-dessus jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux divorcer d’avec ma femme ».

De fait en Israël les tribunaux rabbiniques n’usent pas eux-mêmes de coercition mais parfois remettent le mari qui refuse de se plier à la décision du tribunal rabbinique aux autorités séculières qui le détiennent en prison jusqu’à ce qu’il se plie à cette décision.

Le rabbin Pauline Bèbe note un changement dans la halakha qui a représenté une grande avancée pour la femme au Moyen-Age avec l’interdiction du divorce contre la volonté de la femme, un tel divorce étant nul et non avenu.

Par ailleurs les interprétations au cours du temps des clauses conditionnelles citées plus haut qui permettent à la femme d’obtenir le divorce auprès du tribunal rabbinique sont très diverses et vont jusqu’à faire une différence entre les violences conjugales à valeur éducative et les autres..

Le résultat de ce refus des rabbins orthodoxes de réinterpréter la halakha sur ce sujet, alors même que cela a été fait dans les siècles précédents aboutit à des situations dramatiques pour des milliers de femmes qui n’arrivent pas à obtenir le divorce de la part de leur mari et ne peuvent donc se remarier religieusement. En cas de remariage elles sont considérés au regard de la halakha orthodoxe comme adultères et les enfants issus de cette nouvelle union comme illégitimes (mamzerim) alors que l’homme non divorcé religieusement peut lui se remarier religieusement et ses enfants seront reconnus comme légitimes .

Ce déséquilibre entre le statut de la femme et celui de l’homme en matière de mariage et de divorce est très grave pour la femme dont le mariage a pris fin mais qui reste légalement mariée : elle est appelée « agouna », son mari avec qui elle ne vit plus reste légalement responsable d’elle.

Ce sujet a beaucoup préoccupé les rabbins partagés entre la volonté de sortir les « agounot » de cette impasse légale et l’appréhension de transgresser la loi en permettant à une femme non libérée de son premier mariage de commettre un adultère si elle se remarie avec un autre homme.

Actuellement le problème des agounot est réglé dans le mouvement massorti et dans le mouvement libéral : pour le premier, le divorce civil est automatiquement entériné par le tribunal rabbinique et pour le second les actes de de divorce (ou guet) sont égalitaires puisque la femme peut, comme l’homme, être à l’’initiative du divorce. Le problème reste entier dans le mouvement orthodoxe, l’égalité en droit des hommes et des femmes dans le domaine religieux restant toujours controversée alors même que les ancêtres des décisionnaires actuels avaient plus d’audace qu’eux .

Le judaïsme au féminin

Malgré leur statut d’infériorité les femmes et le féminin sont omniprésents dans les textes de la tradition juive.

Les héroïnes bibliques en sont la preuve qui s’illustrent par leur capacité à jouer un rôle public et politique. Plusieurs sont décrites comme des prophétesses dont la parole, les actes et les chants guident le peuple. Parmi elles, Esther, Myriam, Salomé Alexandra, Deborah, Rebbeca, Sarah ou Berouria.

Le rabbin Delphine Horvilleur fait remarquer que le ton à l’égard des femmes change radicalement aux premiers siècles de notre ère : les écrits rabbiniques et ceux des premiers chrétiens semblent réorienter le rapport au féminin et à la femme, sans doute sous l’influence du monde gréco-romain. Ainsi la littérature juive de cette époque est à l’image de son temps : une invitation à maîtriser ou à domestiquer la femme. Delphine Horvilleur s’interroge légitimement sur ce que seraient les métaphores et le langage des textes des trois religions monothéistes s’ils avaient été lus et commentés avec des femmes. L’interprétation exclusivement masculine expliquerait en partie pourquoi le sacré prend dans cette littérature les traits et les atours du féminin.

A quoi ressembleraient le sacré et la vérité si les femmes avaient été invitées à mêler leur voix aux commentaires ? Les lectures souffrent-t ‘elles de ce que le rabbin Naama Kalman appelle un excès de testostérone ? Au contraire le féminin et ses symboles procurent-t ‘ils le seul langage capable de dire le sacré et le mystérieux pour les hommes comme pour les femmes ?

En tout cas comme on l’a vu plus haut le féminin est présent dès le début de la Genèse et le peuple d’Israël prend souvent les traits d’une femme avec laquelle Dieu tisse une relation d’intimité dans bien des occasions : lors de l’arrivée du shabbat la fiancée Israël attend son bien-aimé, de même les commentateurs ont fait du Cantique des Cantiques une lecture allégorique mettant en scène le bien-aimé Dieu et sa fiancée, le peuple d’Israël, qui se cherchent, se désirent, se courtisent et se manquent. Selon Delphine Horvilleur le livre d’Osée est sans doute dans le canon biblique le plus explicite en la matière : il se veut une allégorie du lien endommagé mais réparable de Dieu à son peuple, d’une relation malmenée par les traîtrises et les débauches d’une femme.

De même Delphine Horvilleur voit dans la pose des téfilines (lanières de cuir où est placé un boîtier avec un petit parchemin) une allégorie d’un mariage de l’homme avec le Dieu-époux par sa gestuelle et par son texte.

.

GA Morali écrit dans « Kabbale, corps et âme » que la grandeur de l’être Israël c’est de savoir qu’il n’est que le féminin de Dieu, partenaire femelle par rapport au divin. En effet les interprétations allégoriques qui mettent en scène le féminin sont multiples dans la Kabbale.

Il semble donc que la posture de féminité dans laquelle se présente l’homme juif ne pose pas problème aux rabbins.

Un autre thème relatif au féminin , celui de la maternité et de l’enfantement, revient de manière récurrente comme une allégorie de la création artistique qui aurait à voir avec une transcendance.

La pianiste Hélène Grimaud dit ceci : « L’art tutoie l’âme var c’est à l’âme qu’il s’adresse. Jamais l’homme n’est plus libre que lorsqu’il crée, là se trouve la cachette de Dieu »

Sur ce sujet du lien entre le féminin maternel ,la création et la transcendance j’évoquerai le travail remarquable de la cinéaste Nurith Aviv,( première chef opérateur en France et qui a travaillé entre autres avec Amos Gitaï et Agnès Varda ) à partir du langage, de l’image et du texte biblique . Dans son film « Annonces « réalisé en 2013, elle esquisse le portrait de sept femmes qui composent sur le même thème : elles prennent pour point de départ les réactions des annonces faites à Agar, à Sarah et à Marie. Chacune de ces femmes en y mêlant sa prophétie, ses mythes personnels, tire le fil de ses associations à travers la mythologie, l’histoire de l’art, la poésie, la philosophie, la psychanalyse. Ces femmes mises en scène, juives, chrétiennes, musulmanes ou athées parlent des annonces faites à ces trois femmes de la Bible et du Coran ;or le mot « annonce » en hébreu vient de besora qui signifie chair : annonce et incarnation sont le même mot.

On peut donc dire que ces trois femmes sont investies par Dieu, enceintes de Dieu : c’est en ce sens que la psychanalyste Julia Kristeva parle de maternité comme part inséparable de l’alliance avec le divin. Pour elle dans le monothéisme l’intériorisation du divin se fait par le maternel et aussi par la loi. En effet Moïse lui-même est investi par la voix divine entrée dans son corps et il porte son peuple comme on porte un enfant.

La maternité étant aussi ce qui nous dépasse incarnation et alliance sont habités par la transcendance.

Comme l’écrit le rabbin Adin Steinsaltz, maître talmudique qui a traduit les deux Talmud depuis l’araméen en cinq langues, le Talmud est « un livre organique, vivant comme un arbre, il est signe de vie car la discussion qu’il initie perdure encore …Dans le Talmud il existe au moins une quarantaine de termes pour le mot question, selon la nature des questions, selon le contexte dans lequel elle est posée. C’est un livre saint pour la tradition juive mais sans les attributs d’un tel ouvrage : il est en lui-même une contradiction, c’est un intellectualisme saint, qui repose sur la liberté de pensée, de poser des questions sur tout «

Ainsi sur le thème midrashique de la femme et du féminin dans la tradition juive on pourrait continuer à tirer le fil en déroulant et en explorant la multitude des possibles sans jamais arriver à épuiser le sujet.

Autonomie personnelle et vie juive, Rabbin Miriam Berger, Londres, traduit par Daniela Touati, étudiante rabbin (promotion 2019)

Tous les jours, je rencontre des personnes qui ne comprennent pas le sens du judaïsme libéral[1]. La plupart d’entre-eux sont membres de synagogues libérales, d’autres essaient de démontrer le manque d’authenticité du judaïsme libéral comparativement aux autres dénominations.

Il est clair qu’ils ne comprennent pas ce qu’est le judaïsme libéral quand ils le décrivent uniquement au travers de sa pratique : dans le judaïsme libéral les hommes et les femmes peuvent être assis côte à côte, conduire le shabbat ou manger dans des restaurants non- Cacher.

Bien que ces faits puissent être des conséquences, ce ne sont pas des définitions. Le judaïsme libéral ne se définit pas par une série de pratiques mais plutôt comme un processus de prise de décision qui a des implications différentes selon ses membres, ses rabbins et leurs communautés.

Le judaïsme libéral est une des formes les plus traditionnelles du judaïsme, car il continue la conversation avec laquelle nous sommes familiers à partir des textes du Talmud et de la littérature des responsa. Le judaïsme a toujours été et continue à être défini par le fait qu’il existe un débat. Il s’agit de prendre des textes anciens et explorer leur sens dans le contexte actuel. Il y a toujours eu une conversation, que ce soit concernant la compréhension de la prière après la destruction du Temple ou le concept de Shmitta lorsqu’on vit en diaspora, qui tient en tension le pouvoir du passé et de la tradition d’un côté, et les considérations du monde actuel. Le judaïsme libéral nous donne un cadre qui nous permet de continuer à faire partie de ce dialogue en créant le judaïsme d’aujourd’hui.

Le judaïsme Reform anglais a cherché à deux reprises à formuler les facteurs qui ont un impact dans ce dialogue permanent. Le rabbin Tony Bayfield a initié cette conversation (entre pratique du judaïsme et prise de décision) dans son livre « Sinaï, Loi et Autonomie responsable » publié en 1993, puis en 2012 avec le lancement du programme d’éducation du mouvement Reform « LeChaïm ». Tony Bayfield définit cette conversation en la schématisant avec deux triangles équilatéraux. Je pense que la forme est primordiale pour cette explication, et ceci pas seulement du fait que deux triangles équilatéraux placés l’un au-dessus de l’autre forment une ‘Magen David’ (étoile de David), mais parce que cette forme aide à expliquer en quoi c’est légitime pour ma pratique du judaïsme de prendre une position légèrement différente de la vôtre.

En résumé, chaque côté du triangle représente un aspect du processus de prise de décision. A première vue, chaque côté des triangles a un poids identique. Cependant un aspect fondamental du judaïsme libéral est que chacun doit avoir cette conversation avec lui-même et ne peut compter sur les décisions qu’un rabbin prendrait pour lui. Evidemment, ce qui en découle est qu’il y aura une différence entre ce à quoi je choisis de donner davantage de considération, et ce à quoi d’autres choisiront de donner de l’importance. Et vice versa.

Ce qui fait de nous un mouvement cohérent du judaïsme est notre adhésion à l’idée que la prise de décision et le débat doivent être mis en commun, alors que les conclusions ne seront pas forcément partagées par tous.

La clé de ce processus est de comprendre les facteurs qui doivent faire partie de ce dialogue intérieur. Ces facteurs peuvent être par exemple, les trois composantes du cours LeChaim : « communauté, sagesse et sainteté ». Ou bien les six facteurs du triangle du rabbin Tony Bayfield. photo

Dans les deux cas de figure, la décision doit être prise dans un cadre intellectuel responsable et réfléchi.

Dieu, la Tradition et la Communauté juives font partie de notre identité juive et doivent prendre part dans le débat concernant notre identité juive.

Lorsque nous disons que Dieu devrait faire partie de cette prise de décision, nous n’attendons pas la manifestation d’une voix stridente ou d’un signe matériel, mais plutôt, nous trouvons cette « voix » de Dieu en prenant en compte l’impératif moral ou bien la manière dont cela approfondit notre foi ou notre vie spirituelle. La tradition juive est très terre à terre parfois. Avons-nous des textes pour nous guider ou bien une tradition qui nous a été transmise à travers les générations ? La vie communautaire est ce qui garantit que nous ne créons pas un judaïsme personnel qui ne ressemble à aucun autre.

La vie communautaire met en lumière à la fois les aspects qui nous rassemblent et aussi ce qui nous est unique. Ces trois facteurs (Dieu, Tradition et Communauté) ne peuvent être séparés parce qu’ils représentent l’identité juive, mais cette identité est soumise à d’autres facteurs. Le sens moral ne vient pas uniquement de « notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres » mais aussi d’un sens plus global de ce qu’est la moralité. Notre sagesse ne vient pas seulement de nos textes mais aussi de la science, de l’expérience, de l’histoire, de l’art et de la culture. La tradition juive ne peut être la seule base de notre sagesse dans ce dialogue. La communauté juive n’est qu’une partie de la communauté au sens large. Nous impactons la société par nos décisions et nous sommes influencés par elle. Si l’une des raison-d’être du judaïsme est de créer une société plus juste pour tous, la réussite de ce projet est de faire dialoguer le monde juif et le monde en général.

Les pratiques du judaïsme libéral sont le résultat d’un dialogue entre la sagesse juive et la sagesse du monde en général, entre la communauté juive et la société à laquelle nous appartenons au sens large, mais aussi la sainteté qui a une « saveur » spécifiquement juive ainsi que la spiritualité et l’éthique qui constituent l’humanité.

Il est vital que nous comprenions que le passé a un droit de vote et non un droit de véto. Cela est vrai pour tout débat concernant le judaïsme. Tout comme le judaïsme Haredi d’aujourd’hui ne ressemble pas au judaïsme du 2e siècle à Jérusalem, de même les pratiques actuelles des synagogues consistoriales[2] ne ressemblent pas à celles de la Lituanie du 16è siècle. Il est évident que ce changement est continu et répond à la vie actuelle. Les rabbins du Talmud s’accordent sur le fait que Moïse ne pourrait reconnaitre leurs innovations. Et je suis certaine que, de la même façon, les rabbins du Talmud seraient surpris par le judaïsme tel qu’il s’est développé depuis le temps de Maïmonide et de Joseph Caro, et en particulier depuis l’Emancipation.

Il y a une variété de raisons à l’origine du besoin de revoir les décisions concernant la pratique du judaïsme. Le contexte social dans lequel nous vivons comme par ex. les questions de genre et de sexualité est différent. Les connaissances dans certains domaines comme celui du traitement de la fertilité, ou de la mort assistée ont progressé ; la pratique et l’éthique en ce qui concerne l’abattage des animaux ont évolué.

Alors quelles voix du passé ont-elles un droit de vote et quelle voix du présent est légitime pour préserver la perspective juive ? Pour chaque décision, que ce soit notre compréhension de la cacherout ou l’accord donné à la mise en œuvre d’un nouveau traitement médical, les mêmes facteurs doivent être pris en compte, tandis que le poids que nous donnons à chaque facteur est la clé qui nous donne accès à notre autonomie de décision.

Patrilinéarité et matrilinéarité - Identité juive

Judaïsme libéral au sujet du statut juif et de la descente en ligne directe par l’un de deux parents (patrilinéarité et matrilinéarité)

Par le rabbin Alexandra Wright, co-présidente de la Conférence du judaïsme rabbinique

Le judaïsme libéral reconnaît une descendance en ligne directe par l’un des deux parents à savoir que les individus nés d’un père juif et d’une mère non juive devraient être traités exactement de la même façon que les individus nés d’une mère juive et d’un père non juif.

Les affirmations du judaïsme libéral indiquent que les enfants issus d’unions mixtes entre une personne juive et une personne non juive doivent être traités de la même façon et considérés comme juifs s’ils ont été éduqués dans le judaïsme.

C’est approximativement depuis 1955 que le judaïsme libéral accepte les enfants soit d’une mère juive soit d’un père juif à condition qu’ils aient reçu une éducation juive dans le contexte d’une synagogue. Le mouvement réformé américain évoquait la patrilinéarité dès 1929.